災害の備え~耐震基準について~

昨日2/26午後3時半ごろ愛媛県や広島県で最大震度4の地震がありました。

笠岡市でも震度2の観測。

皆さんは地震気付きましたか?

事務所で座っていた人はいち早く揺れに反応していました。

ちなみに私は立っていたので全く気付かず(;^_^A

地震に遭う時は、自分や周辺の環境によって気づく条件が違ってくるかもしてませんね。

震度にもよりますが外で歩いていたり、車に乗っていたら全く分からない場合もあるかもしれませんね。

岡山は幸いにも地震や台風など自然災害の少ない県と言われています。

そのため防災意識がとても低いようです。

今回は災害への備えを考える良いタイミングになればと、耐震基準についてご紹介します。

■耐震基準法

建築基準法が施行されたのは1950年です。

このときに大地震が発生したときに住宅がすぐに崩落・倒壊して住む人に命を奪うことのないよう、耐震基準も定められました。

1981年に大改正が行われ耐震基準も新しくなり、さらに2000年に建築基準法が改正され、耐震基準が見直されました。

1995年阪神・淡路大震災を受けての大きな改正になります。

大きな地震が起こるたびに耐震基準が見直され、厳しい条件のもと家づくりが行われています。

今後家を建てるときは、現行の耐震基準「2000年基準」が適用されています。

◇◇旧耐震基準とは◇◇

震度5程度の地震が発生した場合に「倒壊しない」ことを目的として基準が定められたもの。

あくまでの基準のため、倒壊しない程度の損傷が残る可能性は大いにあり、住めない状態になってしまうことも考えられます。

元旦に発生した「令和6年能登半島地震」でも、多くの住居や建物が倒壊し、多くの人的被害が発生しました。

倒壊した建物のほとんどが旧耐震基準で建てられたものだったそうで、多くに人が下敷きになり命を落とされたということです。

■耐震補強工事の種類とは?

・基礎の補強工事

基礎補強は主に「繊維シートを貼り付ける」「新しい基礎を追加する」「基礎を造り直す」の3つの工事に分けられます。

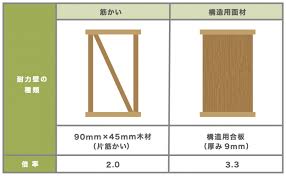

・耐力壁を入れる

耐力壁とは筋交いなどが入った耐震性の高い壁のこと。

横からの力に抵抗し、揺れから家を守る効果があります。

接合部を補強金物で緊結することで、地震による揺れや筋交や柱が引き抜かれることを防ぐことが出来ます。

・屋根を軽くする

屋根が重いとその分倒壊のリスクも高まるため、昔ながらの瓦屋根などは交換することをオススメします。

軽い屋根材としては、化粧スレートやガルバリウム鋼鈑が代表的です。軽量瓦という選択肢もあります。

戸建て住宅の耐震補強には助成金をだしているので、工事費にかかる費用を抑えることが出来ます。

対象となるのは「昭和56年5月31日以前に工事着手された2階建て以下の木造住宅」です。

補助金や助成金の額は自治体によって異なるので、気になる方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

家の耐震が不安、詳しく調べてほしいなど、お気軽にお問合せください。